投稿者: 今橋先生編集者

ショパンと美術——「若きポーランド——色彩と魂の詩1890-1918」展評・余滴

2025年10月、ショパンコンクールが今たけなわである。何と言ってもChopin Institute がYouTubeで大変に高品質な中継、録画を、予備予選から本選に至る全演奏について配給していることが、このコンクールへのアクセスと興味を持続的なものにしている。

ポーランドは「ショパンの国」だけでないのは当然だが、一般にはやはりあまり馴染みのないこの国について、改めてちょっと調べてみると、日本/ポーランド間ではもう何年も、大変に密度の高い交流やプロジェクトが蓄積されてきたことが分かる。私自身は仏文出身でポーランド専門でないだけに、「フォーラム・ポーランド」(任意団体、寄付で運営、https://forumpoland.org/)が展開している文学作品や歴史研究の出版事業が大変に興味深い。またポーランド広報文化センター(政府機関、https://instytutpolski.pl/tokyo/)では逐次、日本全国でのポーランド関連イベントの情報も得ることが出来る。

今年4—6月に京都国立近代美術館で開催された「若きポーランド」展の、記者会見に出席する機会があったのだが、大阪万博を機縁として、今まで日本ではほとんど知られていない「世紀末美術」の紹介に、官民挙げて熱心に取り組んでいることが、良く伝わってきた。この展覧会をめぐる私自身の美術時評については、次をご覧頂きたい。

今橋映子「若きポーランドの息吹」(連載〈美の越境〉)『毎日新聞』夕刊、2025年6月12日

https://mainichi.jp/articles/20250612/dde/014/040/006000c (デジタル版『毎日新聞』)

https://growing-art.mainichi.co.jp/binoekkyo_20250612/(ウェブマガジン「アートの森」再掲)

せっかくなので、この展評の「余滴」を二つ記しておきたいと思う——

* 余滴1 展覧会関連情報 *

大阪万博とも連動していたのか、展覧会と連動する関連行事がこれだけあったのも珍しいだろう。私自身、これらを同時に視聴することによって、ポーランドに普段馴染みの薄い一般市民として、上記の展覧会を「立体的に」捉えることができた。

・企画展「映画監督アンジェイ・ワイダ」@国立映画アーカイブ、2024年12月10日—2025年3月23日

・歌曲コンサート「トマシュ・コニエチュニー(バス・バリトン)&レフ・ナピェラワ(ピアノ):祖国への想い——“若きポーランド”、そして現在(いま)」東京・春・音楽祭、2025年4月24日(関口時正氏のレク チャー付)

・刊行本 関口時正『若きポーランド 手がかり』未知谷、2025年4月

さらに、前もって発行された雑誌特集でも、同展覧会について有益な情報が得られる——。

・池田祐子「こんな展覧会は二度とない!——名品揃いのポーランド絵画」『美術の窓』生活の友社、2024 年 12月、pp.74-49.

・「クラクフ美術アカデミーで学んだ今林明子が語る——ポーランド回顧録」同上、pp.80-83.

そして肝心の同展カタログだが、大変に充実した大冊で、オールカラーの図版の質も良く、研究上の興味深い情報と見識が詰まっている。私自身は、ウルシュラ=コザコフスカ=ザウハ氏の論文で、世紀末ポーランド美術の詳細を初めて学び、池田祐子氏の重要論文(「〈若きポーランド〉の日本——もうひとつのジャポニズム」)で、西ヨーロッパとは「全く異なる」ポーランドジャポニスムの特徴を知ることができ、大変刺激的であった。つまり祖国再生を願うポーランドにとって日本美術とは、「明確な国民芸術」(p.28)の証であり、インスピレーションの源であったという意味において、実は「政治性を帯びた日本受容」(池田)であったのである。これはジャポニスム研究史上でも大きな一つの展開ではないだろうか。

一方で西洋美術史家の國府寺司氏は、「「若きポーランド」展に寄せて」(京都国立美術館ニュース『視る』第538号、2025年9月15日発行、pp.5-6)で、展覧会終了後少し時間が経た段階で、専門的見地から見たこの展覧会の難点についても直裁に述べている。

曰く(1)ポーランド近代美術の対外関係をパリと日本に絞ることによって「フランス近代絵画とジャポニスムのポーランド版ヴァリアント」になってしまうのではないかという危惧。(2)ヤン・マティコの大型重要作品が来日しなかったことが残念。(3)マウリツィ・ゴットリープや、キスリングなどポーランド系ユダヤ人作家たちが紹介されなかったことによって感じる、展覧会企画に存在するある種のバリア——。確かに(専門家でない)私自身の鑑賞メモにも、「クラクフが中心となることで、ワルシャワのことが見えないことが残念。また多分リトアニア、ウクライナ、フィンランド、ノルウェイ等の文化との関係もあるのではないか?」とある。今後、この展覧会を起点として、ポーランドと西欧美術との関係(パリ、ウィーン、ミュンヘンだけでなく、北欧、ロシアとも)についてもより立体的に、そして歴史的に分析し描写する新しい書き手があらわれることを、(それが難事業であることを重々承知しつつ)一読者として待ちたいと思う。

* 余滴2 それでもショパン *

さて「若きポーランド」展は、(私自身の連載時評でも書いたとおり)ショパンの次世代の画家たちを対象に据えているために、ショパンについてはむしろあえて触れない姿勢を取っているように思える。

そう考えれば、2020年に開催された巡回展「ショパン——200年の肖像」展(練馬区美術館、久留米市美術館、静岡市美術館)は大変重要であった(日波国交樹立100周年記念)。私は残念ながら展覧会には行けなかったのだが、ISBNが付いたカタログ(求龍堂刊行)は現在もネット書店等でも買うことができる。これが恐るべき充実度で、ショパン好きには必携の一冊となっている。

そして今回の「若きポーランド」展には、そこにも出なかったショパン関連の絵画作品が一点出品されていたのである。

クラクフ国立博物館(同展カタログ、No.37)

この不可思議な絵画は、[ショパンの音楽(ソナタ第2番《葬送》変ロ短調Op.35)⇒コルネル・ウイェイスキの詩「葬送行進曲」⇒ポトコンヴィンスキの絵画]という二重のアダプテーションを経たものであるという。ポーランド語を解さないため、残念ながらその翻案の様を詳細に追うことができないが、目の前に現れ出た未完の絵画は、「しかしこれは未完ではなく、画家はこれで良しとしたのではないか」と思うほど、迫真性を帯びていた。ショパン同様、病気のために早逝した画家だそうだが、画面左の白い靄(嵐?)に向かって右手を差し出し何かを叫んでいるかのような男が、夜の闇に沈む。叫ぶ男の顔と手は、写実的とも言えるほど繊細に描かれ、その技巧は観る者を唸らせる。画面の奥深くには薄明も浮かぶものの、画面全体は漆黒に近い。そこに渦巻く左の白い靄に目を凝らしていると、まるで無数の亡者たちの霊気のようにも見えてくる。

これはショパンのソナタ第2番の有名な第三楽章(葬送行進曲)というより、その直後の第四楽章の、何とも不可思議な渦巻く音の世界の表象と読み取っても良いのだろうか——この絵画は未完とされているだけに、現代の私たちが勝手に意味づけてはいけないのかもしれない。しかし少なくともここにはポーランド世紀末の象徴主義の技法が投入されていると同時に、ショパン音楽の一つの切実な視覚化が、試みられていることは確かである。なぜか一目見たら忘れられない絵画なのである。

はからずも現在進行中の第19回ショパンコンクールでは、第三次予選でこの《ソナタ第2番》が選択課題曲として挙げられている。世紀末ポーランド人画家のこの作品と共に、改めて名演奏に浸るのも一興かもしれない。

連載〈美の越境〉2025年7—9月

炎暑にもかかわらず、精力的な展覧会が多い夏でした。

2025年7月

今橋理子「深堀隆介 幻視の金魚」『毎日新聞』7月10日(木)夕刊、p.4

(「深堀隆介——水面のゆらぎの中に」展、サントミューゼ上田市立美術館他)

(ウェブ版=https://mainichi.jp/articles/20250710/dde/014/040/008000c)

2025年8月

今橋映子「所蔵写真展の底力」『毎日新聞』8月14日(木)夕刊、p.4

(「総合開館30周年記念 TOPコレクション トランスフィジカル」展、東京都写真美術館)

(ウェブ版=https://mainichi.jp/articles/20250814/dde/014/040/007000c)

2025年9月

今橋理子「幕末土佐の天才絵師 絵金」『毎日新聞』9月11日(木)夕刊、p.4

(「幕末土佐の天才絵師 絵金」展、サントリー美術館)

(ウェブ版=https://mainichi.jp/articles/20250911/dde/014/040/010000c)

連載〈美の越境〉2025年4月ー6月

〈美の越境〉の連載がスタートしました。

2025年4月

今橋映子・今橋理子「美術の醍醐味、読者と共有」『毎日新聞』4月10日(木)夕刊、p.4

(ウェブ版=https://mainichi.jp/articles/20250410/dde/014/040/018000c)

2025年5月

今橋理子「時代の「革新性」を語る浮世絵」『毎日新聞』5月8日(木)夕刊、p.4

(「蔦屋重三郎——コンテンツビジネスの風雲児」展、東京国立博物館)

(ウェブ版=https://mainichi.jp/articles/20250508/dde/014/040/010000c)

2025年6月

今橋映子「若きポーランドの息吹」『毎日新聞』6月12日(木)夕刊、p.4

(「若きポーランド——色彩と魂の詩1890-1918」展、京都国立近代美術館)

(ウェブ版=https://mainichi.jp/articles/20250612/dde/014/040/006000c)

美術展時評の新聞連載を開始しました

この(2025年)4月より『毎日新聞』にて、展覧会時評の連載を持つことになりました。

今橋映子・今橋理子連載〈美の越境〉

(紙面ウェブ版・現在無料期間)『毎日新聞』毎月第2木曜日夕刊

(連載トップページ)https://mainichi.jp/美の越境/

*新聞とウェブは同日掲載。

新聞社からの最初のお声がけで、「姉妹連載」のご提案を頂いたときには驚きましたが、自分たちの専門の幅を少しでも広げ、美術の現場と、学術と、一般読者との架け橋になるような取材と執筆ができたらと思っています。

初回「美術の醍醐味、読者と共有」(2025年4月10日)はご挨拶。

5月8日は、今橋理子からスタートで、毎月順次交代します。

第12回日本学賞を受賞致しました

この度、第12回日本学賞(日本学基金)を受賞し、先日授賞式が行われました。

(2024年11月23日、於市ヶ谷アルカディア)

本賞は「日本学の各分野における、選考時点での最高の業績を顕彰し、よって研究の未来に資することを目的」としており、比較文学比較文化分野の仕事を認めて頂いたという点においても、大変光栄に存じます。

本賞の対象となった拙著は、すでに三年前に出版されたものです——

『近代日本の美術思想——美術批評家・岩村透とその時代』白水社、上下巻、2021年

本書刊行にご尽力頂いた白水社をはじめ、30年にわたる研究の途上でお世話になりましたご関係の皆さまに、

心から改めて御礼申し上げます。

▢日本学基金HPでの告知(「お知らせページ:日本学賞の受賞者が決定しました」)

https://nihongaku.jp/news/archives/3

▢東京大学(全学)での告知(*「受賞概要」については、こちらを参照ください)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0109_00016.html#:~:text=東京大学-,総合文化研究科超域文化科学専攻の,回日本学賞を受賞&text=総合文化研究科超域文化科学専攻比較,を受賞されました%E3%80%82

▢東京大学総合文化研究科での告知(*「受賞概要」あり)

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/awardsandbook/20241129150000.html

▢UTokyo BiblioPlaza:『近代日本の美術思想―― 美術批評家・岩村透とその時代』(白水社)

https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/G_00112.html

(左=日本学基金・中西進理事長)

(下=賞牌の青銅品——中西先生銘「そろり」の花瓶。

「民藝」直前の1910年代、日本の装飾美術振興に尽くした岩村透に相応しい賞牌を奇しくも頂戴しました)

講演会の記事が出ました

写真についての以下の講演会について、記事で紹介されました。ご来場、ご質問くださった

方々に御礼申し上げます。なお、同展カタログにも文章も書きましたので、ご参照ください。

講演会「あなたの一枚を探すために——写真の読み方を究める90分」

(静岡市美術館、2024年11月9日)

1(紹介記事・有料記事)「写真史100年、表現の変遷 静岡市美術館で企画展」

(『中日新聞』2024年11月10日、朝刊)

(https://www.chunichi.co.jp/article/984325)

2 今橋映子「写真コレクションの「眺め方」——写真創作の連鎖のために」

(『写真をめぐる100年のものがたり』展カタログ、静岡市美術館、2024年、pp.10-13)

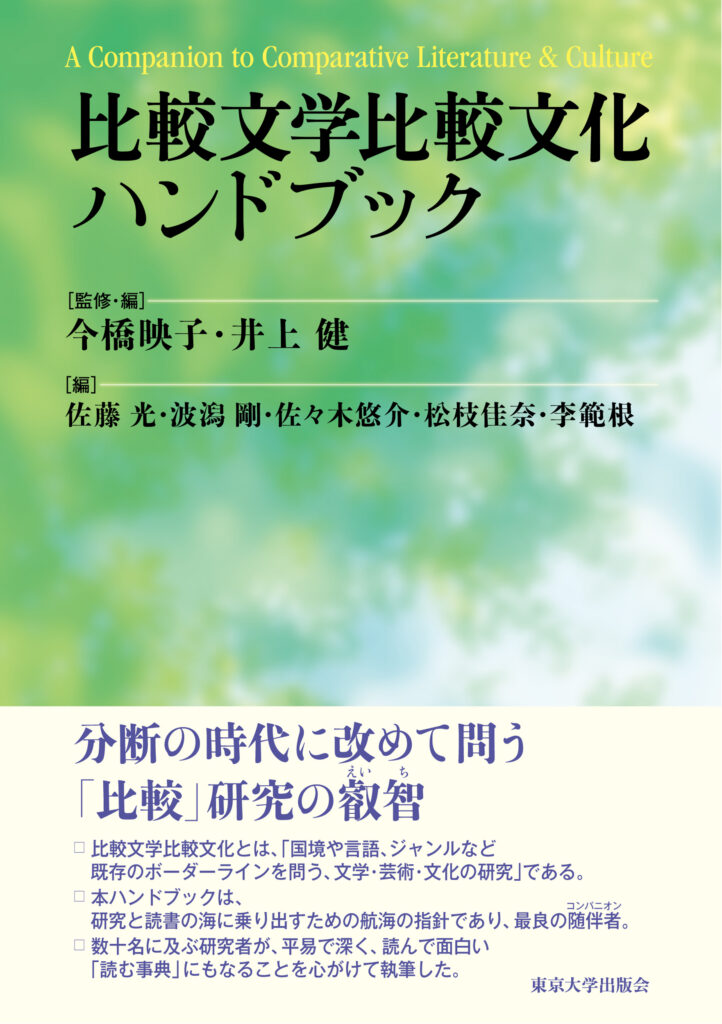

『比較文学比較文化ハンドブック』を刊行しました

今橋映子・井上健監修・編『比較文学比較文化ハンドブック』東京大学出版会、2024年8月

5年の歳月をかけて共同監修、編集、著述した著作です。初学者にも専門家にも対応しています。

【関連特設サイト】http://www.todai-hikaku.org/handbook/index.html

【関連「研究書誌」サイト】http://www.todai-hikaku.org/bibliography/index.html

【紹介・書評一覧】

1 井上健・今橋映子「比較研究」の叡智を今、問い直す──『比較文学比較文化ハンドブック』

の刊行に寄せて](『UP』通巻624号、東京大学出版会、2024年10月、pp.1-7)

2(書評)牛村圭「人文学の豊穣な大海──『比較文学比較文化ハンドブック』」

(『産経新聞』2024年10月13日、朝刊、20面)

https://www.sankei.com/article/20241013-OBFO5LJHQZIQ5J2ASDMKQ6MEVU/

3(著者インタビュー)高橋咲子記者「著者に聞くーー混じり合う文化「読む事典」」

(『毎日新聞』2024年11月2日、朝刊、11面、有料)

https://mainichi.jp/articles/20241102/ddm/015/070/013000c

4(書評)松井裕美「本の棚:新時代の「学問のススメ」──ボーダーラインを問う比較研究実践の書」

(東京大学教養学部『教養学部報』第659号、2024年12月2日)

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/659/open/659-2-03.html

講演会のお知らせ

講演会「アジェのパリ」はいかに語られたか —— 米・仏写真批評の往還」

2024年8月29日(木) 18:00~19:30

講師|今橋 映子(東京大学大学院・教授)

会場|東京都写真美術館1階スタジオ

参加費|無料/要入場整理券

定員|50 名(整理番号順入場/自由席)

※当日10:00より1階受付にて整理券を配布します。

展評・書評:第2回 二人展に見る「必然的共有」——本橋成一とロベール・ドアノー

「本橋成一とロベール・ドアノー——交差する物語」(東京都写真美術館)——最初に、展覧会チラシでこの二人の名前が目に入ったとき、「あ!」という気持ちと「えっと、どうして?」という気持ちが同時に来た。確かにルポルタージュ写真というジャンルに興味があれば知らぬ人はいない大事な名前である。が、例えば「木村伊兵衛とカルティエ=ブレッソン」(同館、2009年)のように当然のコラボレーションとは、ちょっと趣が違う。一体何を見せてもらえるのだろうか、という期待で会場に向かう。

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4534.html

一言で言えば、「気持ちの良い」展覧会である。寡聞にして、本橋成一(1940-)がドアノーに私淑し、面会の機会も得ながら飛行機のアクシデントでついにかなわなかった、というエピソードを知らなかった。ただそのエピソードを知らずとも、この会場のゆるやかな構成によって、「二人展」だからこその面白みを感じつつ、作品鑑賞することができる。展覧会カタログ(山田裕理執筆・編集、平凡社、2023年)は紙の質にも拘って品質の高いプリントを見ることができるが、展覧会場だからこその迫力は、中間地点の展開部だ。劇場、サーカス、市場、屠殺場など、二人の写真家に共通するテーマの写真が、ワインレッドの壁に所狭しと展開しているのだが、左から本橋/右からドアノーと並べられた写真群が、中央あたりで「交差」する仕掛けになっていて、その交差がまたいかにも自然なことに、本当に驚かされる。

一方では、原発事故があったチェルノービリ村に暮らす人々を撮った本橋写真、パリ郊外の現代的造形をカラー写真で撮ったドアノー写真など、個性に立脚したテーマに関しては別立てで展開されており、だからこそじっくりと鑑賞することが出来た。

本橋やドアノーの写真ジャンルは「ヒューマニスティック・フォトグラフィー」に分類されるのだろうが、思い出されるのは戦後1954年に日本にも巡回した有名な「人間写真」展(1955-1962年、世界巡回)である。写真家エドワード・スタイケンが「世界中」の写真家たちの200万点以上の写真から、「誕生、愛、祭り、信仰、死」など共通のテーマのもとに独自に編集した展覧会である。戦禍の混乱から立ち上がろうとする時代において、人類の相互理解や平和を祈念する理想に共鳴する人々で溢れたと伝えられている。全世界38カ所を巡回した。しかし現代の写真研究においては、この「人間写真」展の企画の問題性は色々と指摘されている。その最たる点は、「人類共通の」というスローガンのもろさ、おそらく西欧的価値観から導き出される「普遍的価値」についての問い直しだろう(cf. 拙著『フォト・リテラシー』中公新書、2008年、pp.165-175)。従って写真ジャンルではよく企画される「二人展」の難しさは、最初から存在している。

だが今回、繊細に配慮された学芸の力によって、筆者はこの二人展を「気持ちよく」見ることができた。どうしてだろうと思いつつ、写真美術館最上階の図書室に上がっていく。図書室で無料配布されている「関連図書リスト」も大変よく出来ていて、しかも本橋の写真集はほぼ全て開架で供されており、じっくり読むことができる。改めて思いを致すのは、本橋の取材に一貫している根本的姿勢である。本橋は、『炭鉱(ヤマ)』(1968年)では廃坑「後」の労働者の厳しい環境を、『屠場(とば)』(2011年)でもまた、一般には公開されない作業場の日常を、『ナージャの村』(1998年)では「放射能でなく、いのち」を慈しんで撮る。そこに生きざるを得ない人間の姿、それでも「働く」「暮らしていく」ことの意味が、ひたひたと胸に迫ってくるのである。

私たちは、昨年(2022)以来のロシアのウクライナ侵攻の事態の中でいっそう、それを感じてきたのではないだろうか。振り返ってみればドアノー自身、〈パリ郊外〉に生涯根付いて暮らし、そこに愛着をもちつつも、どうしようもなく不条理な人間的条件を、見つめ続けてきた。

となれば、ドアノーと本橋が、中心ではなく周縁の事物に惹かれて「盛り場」「屠場」「サーカス」などを撮るとき、それは「類似的」「普遍的」なテーマではなく、世界に対する問題意識の偶然的、必然的共有でもあると捉えた方が良いだろう。もちろん写真家・本橋が、写真家・ドアノーへの限りない敬愛の情を持ち続けるからこそのアングルや撮影方法もあるだろう。けれどもそれを超えて、不条理な世界を生きること、そこにしぶとく暮らす人々への、二人の敬意と愛情が、この静かな展覧会には溢れている。